現代医学において、抗生物質は最も重要な進歩の一つであることが証明されており、微生物感染症に伴う発症率と死亡率を劇的に低下させています。細菌感染症の臨床転帰を改善する抗生物質の能力は、数え切れないほどの患者の平均寿命を延ばしてきました。抗生物質は、手術、インプラント埋入、移植、化学療法といった複雑な医療処置において不可欠です。しかしながら、抗生物質耐性病原体の出現はますます懸念されており、これらの薬剤の有効性は時間とともに低下しています。微生物の変異に伴い、あらゆるカテゴリーの抗生物質において抗生物質耐性の事例が報告されています。抗菌薬による淘汰圧は耐性菌の増加に寄与し、世界の健康にとって重大な課題となっています。

抗菌薬耐性という喫緊の課題に対処するには、抗生物質の使用を減らすとともに、耐性病原体の蔓延を抑制する効果的な感染管理政策を実施することが不可欠です。さらに、代替治療法の緊急性も高まっています。こうした状況において、高圧酸素療法(HBOT)は有望な治療法として浮上しており、これは一定期間、特定の圧力レベルで100%の酸素を吸入するものです。感染症の一次治療または補完治療として位置付けられるHBOTは、抗生物質耐性病原体による急性感染症の治療に新たな希望をもたらす可能性があります。

この治療法は、炎症、一酸化炭素中毒、慢性創傷、虚血性疾患、感染症など、様々な疾患に対する一次治療または代替治療として、ますます広く応用されています。感染症治療におけるHBOTの臨床応用は広範であり、患者に計り知れないメリットをもたらします。

感染症における高圧酸素療法の臨床応用

最新のエビデンスは、HBOTの単独治療および補助治療としての適用を強力に支持しており、感染患者に大きな利益をもたらします。HBOT中は動脈血酸素分圧が2000mmHgまで上昇し、その結果生じる高い酸素-組織圧勾配により、組織酸素濃度は500mmHgまで上昇する可能性があります。このような効果は、虚血性環境下で観察される炎症反応や微小循環障害の治癒促進、ならびにコンパートメント症候群の管理において特に有用です。

HBOTは免疫系に依存する症状にも影響を与える可能性があります。研究によると、HBOTは自己免疫症候群や抗原誘発性免疫反応を抑制し、リンパ球と白血球の循環を減少させながら免疫反応を調節することで、移植寛容の維持に役立つことが示されています。さらに、HBOTは治癒をサポートする慢性皮膚病変において、血管新生を刺激することで、回復を促進する重要なプロセスを促進します。また、この療法は、創傷治癒に不可欠な段階であるコラーゲンマトリックスの形成を促進します。

特定の感染症、特に壊死性筋膜炎、骨髄炎、慢性軟部組織感染症、感染性心内膜炎といった深部で治療困難な感染症には特別な注意が必要です。HBOTの最も一般的な臨床応用の一つは、嫌気性菌や耐性菌によって引き起こされることが多い低酸素状態に関連する皮膚軟部組織感染症および骨髄炎です。

1. 糖尿病性足感染症

糖尿病性足病潰瘍は糖尿病患者に多くみられる合併症であり、患者人口の最大25%が罹患しています。これらの潰瘍では感染症が頻繁に発生し(症例の40%~80%を占め)、罹患率と死亡率の上昇につながります。糖尿病性足感染症(DFI)は通常、様々な嫌気性細菌による多菌性感染症です。線維芽細胞の機能障害、コラーゲン形成障害、細胞性免疫機構、貪食細胞の機能など、様々な要因が糖尿病患者の創傷治癒を阻害する可能性があります。いくつかの研究では、皮膚の酸素化障害がDFIに関連する切断の強い危険因子であることが示されています。

DFI治療の現在の選択肢の一つとしてHBOTは糖尿病性足潰瘍の治癒率を大幅に向上させ、結果として切断や複雑な外科的介入の必要性を減らすことが報告されています。皮弁手術や皮膚移植といった資源集約的な処置の必要性を最小限に抑えるだけでなく、外科的治療に比べて費用が安く、副作用も最小限です。Chenらによる研究では、10回以上のHBOTセッションにより、糖尿病患者の創傷治癒率が78.3%改善したことが実証されました。

2. 壊死性軟部組織感染症

壊死性軟部組織感染症(NSTI)は、多くの場合、好気性細菌と嫌気性細菌の病原体が組み合わさって発症する複数菌性疾患であり、ガス産生を伴うことが多い。NSTIは比較的まれではあるものの、進行が速いため死亡率は高い。適切な時期かつ適切な診断と治療が良好な転帰を得る鍵であり、HBOTはNSTIの管理における補助療法として推奨されている。前向き対照試験が不足しているため、NSTIにおけるHBOTの使用については依然として議論の余地があるものの、証拠は、NSTI患者の生存率と臓器保存の改善と相関している可能性があることを示唆している。ある後ろ向き研究では、HBOTを受けたNSTI患者の死亡率が大幅に減少したことが示されました。

1.3 手術部位感染

SSIは感染部位に基づいて分類され、好気性細菌と嫌気性細菌の両方を含む様々な病原体によって引き起こされる可能性があります。滅菌技術、予防的抗生物質の使用、外科手術の改善といった感染制御対策の進歩にもかかわらず、SSIは依然として根深い合併症です。

ある重要なレビューでは、神経筋側弯症手術における深部SSI予防におけるHBOTの有効性が検討されています。術前HBOTはSSIの発生率を著しく低下させ、創傷治癒を促進する可能性があります。この非侵襲的な治療法は、創傷組織内の酸素レベルを高める環境を作り出し、これが病原体に対する酸化殺菌作用と関連付けられています。さらに、SSIの発生に寄与する血中酸素レベルの低下にも対処します。他の感染制御戦略に加えて、HBOTは特に大腸手術などの清潔汚染手術に推奨されています。

1.4 火傷

熱傷は、極度の熱、電流、化学物質、または放射線によって引き起こされる傷害であり、高い罹患率と死亡率をもたらす可能性があります。HBOTは、損傷した組織の酸素レベルを高めることで熱傷の治療に効果的です。動物実験および臨床研究では、HBOTの効果に関して様々な結果が出ていますが、火傷治療におけるHBOTの有効性125名の熱傷患者を対象とした研究では、HBOTは死亡率や手術件数に有意な影響を与えなかったものの、平均治癒期間を短縮(43.8日に対して19.7日)したことが示されました。HBOTを包括的な熱傷管理と統合することで、熱傷患者の敗血症を効果的に抑制し、治癒期間の短縮と輸液必要量の減少につながる可能性があります。しかし、広範囲熱傷の管理におけるHBOTの役割を確認するには、さらに広範な前向き研究が必要です。

1.5 骨髄炎

骨髄炎は、骨または骨髄の感染症で、多くの場合、細菌性病原体によって引き起こされます。骨への血流が比較的少なく、抗生物質の骨髄への浸透が限られているため、骨髄炎の治療は困難となる場合があります。慢性骨髄炎は、病原体の持続感染、軽度の炎症、そして骨壊死組織の形成を特徴とします。難治性骨髄炎とは、適切な治療にもかかわらず持続または再発する慢性骨感染症を指します。

HBOTは、感染した骨組織の酸素レベルを著しく改善することが示されています。多数の症例シリーズ研究とコホート研究は、HBOTが骨髄炎患者の臨床転帰を改善することを示唆しています。代謝活性の促進、細菌性病原体の抑制、抗生物質効果の増強、炎症の最小化、治癒促進など、様々なメカニズムを通じて作用すると考えられます。HBOT後、慢性難治性骨髄炎患者の60%~85%に感染抑制の兆候が見られます。

1.6 真菌感染症

世界中で300万人以上が慢性または侵襲性の真菌感染症に罹患しており、年間60万人以上が死亡しています。真菌感染症の治療成績は、免疫状態の変化、基礎疾患、病原体の毒性特性といった要因により、しばしば損なわれます。HBOTは、その安全性と非侵襲性から、重症真菌感染症における魅力的な治療選択肢となりつつあります。研究によると、HBOTはアスペルギルスや結核菌などの真菌性病原体に対して有効である可能性が示唆されています。

HBOTはアスペルギルスのバイオフィルム形成を阻害することで抗真菌効果を促進し、スーパーオキシドディスムターゼ(SOD)遺伝子を欠損した株ではその効果が高まることが確認されています。真菌感染症における低酸素状態は抗真菌薬の送達に課題をもたらすため、HBOTによる酸素レベル上昇は潜在的に有益な介入となる可能性がありますが、さらなる研究が必要です。

HBOTの抗菌作用

HBOTによって作り出される高酸素環境は、抗菌作用を刺激する生理学的および生化学的変化を引き起こし、感染症に対する効果的な補助療法となります。HBOTは、直接的な殺菌作用、免疫応答の増強、特定の抗菌剤との相乗効果などのメカニズムを通じて、好気性細菌および主に嫌気性細菌に対して顕著な効果を発揮します。

2.1 HBOTの直接的な抗菌効果

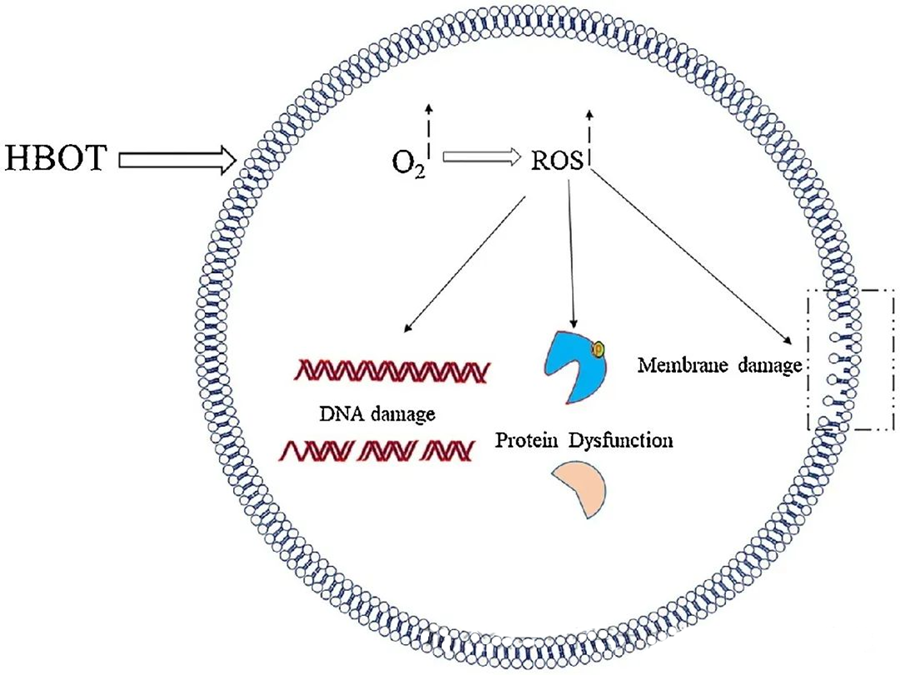

HBOT の直接的な抗菌効果は、主に、スーパーオキシドアニオン、過酸化水素、ヒドロキシルラジカル、ヒドロキシルイオンを含む活性酸素種 (ROS) の生成によるもので、これらはすべて細胞代謝中に発生します。

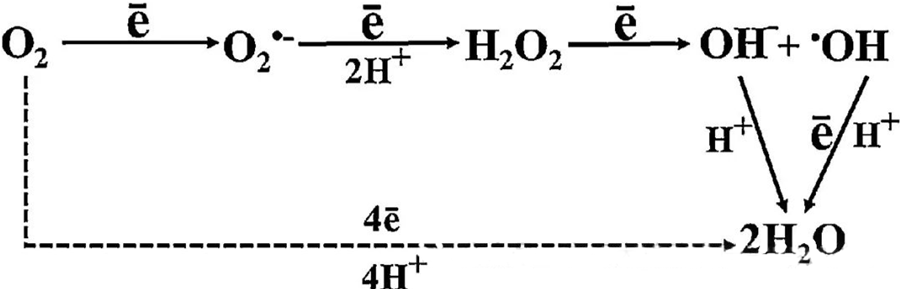

O₂と細胞成分との相互作用は、細胞内でROSがどのように形成されるかを理解するために不可欠です。酸化ストレスと呼ばれる特定の条件下では、ROSの形成と分解のバランスが崩れ、細胞内のROSレベルが上昇します。スーパーオキシド(O₂⁻)の生成はスーパーオキシドディスムターゼによって触媒され、その後、O₂⁻は過酸化水素(H₂O₂)に変換されます。この変換はフェントン反応によってさらに促進され、Fe²⁺が酸化されてヒドロキシルラジカル(·OH)とFe³⁺が生成され、ROS形成と細胞損傷という有害な酸化還元反応が開始されます。

ROSの毒性作用は、DNA、RNA、タンパク質、脂質といった重要な細胞成分を標的とします。特にDNAは、デオキシリボース構造を破壊し、塩基組成に損傷を与えるため、H₂O₂を介した細胞毒性の主な標的となります。ROSによって引き起こされる物理的損傷はDNAのらせん構造にまで及び、ROSによって引き起こされる脂質過酸化反応に起因する可能性があります。これは、生物系におけるROSレベルの上昇がもたらす悪影響を強く示唆しています。

ROSの抗菌作用

HBOT誘導性ROS生成によって実証されているように、ROSは微生物の増殖阻害に重要な役割を果たします。ROSの毒性作用は、DNA、タンパク質、脂質などの細胞構成物質を直接標的とします。高濃度の活性酸素種は脂質に直接損傷を与え、脂質過酸化反応を引き起こします。このプロセスは細胞膜の完全性を損ない、結果として膜関連受容体やタンパク質の機能を損ないます。

さらに、活性酸素種の重要な分子標的であるタンパク質は、システイン、メチオニン、チロシン、フェニルアラニン、トリプトファンといった様々なアミノ酸残基において特異的な酸化修飾を受けます。例えば、HBOTは大腸菌において、伸長因子GやDnaKを含むいくつかのタンパク質の酸化変化を誘導し、それらの細胞機能に影響を及ぼすことが示されています。

HBOTによる免疫力の強化

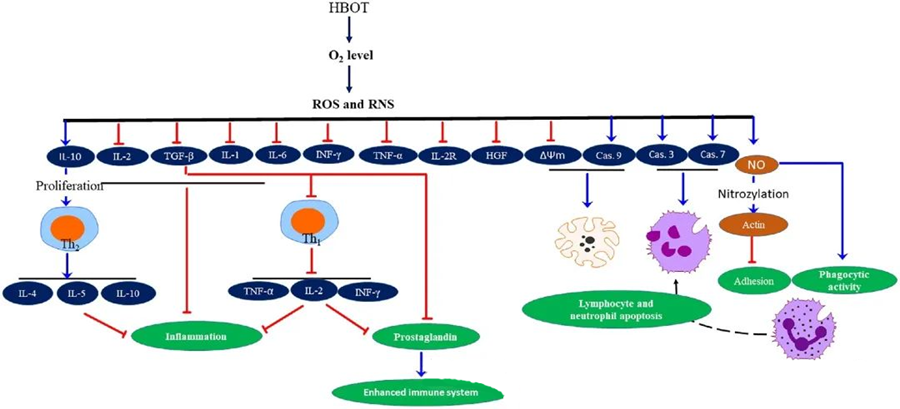

HBOTの抗炎症作用HBOTは組織損傷の緩和と感染の進行抑制に不可欠であることが実証されており、その効果が実証されています。HBOTはサイトカインやその他の炎症制御因子の発現に大きく影響し、免疫応答に影響を与えます。様々な実験系において、HBOT後の遺伝子発現とタンパク質産生に差次的な変化が観察され、成長因子とサイトカインの発現が上昇または低下することが示されました。

HBOTプロセス中、酸素レベルの上昇は、炎症誘発性メディエーターの放出抑制やリンパ球および好中球のアポトーシス促進など、様々な細胞反応を引き起こします。これらの作用は総合的に免疫系の抗菌メカニズムを強化し、感染症の治癒を促進します。

さらに、研究によると、HBOT中の酸素レベル上昇は、インターフェロンガンマ(IFN-γ)、インターロイキン-1(IL-1)、インターロイキン-6(IL-6)などの炎症性サイトカインの発現を低下させる可能性があることが示唆されています。これらの変化には、CD4:CD8 T細胞比の低下や、その他の可溶性受容体の調節も含まれ、最終的には炎症を抑え、治癒を促進する上で極めて重要なインターロイキン-10(IL-10)レベルの上昇につながります。

HBOTの抗菌作用は、複雑な生物学的メカニズムと複雑に絡み合っています。スーパーオキシドと高圧は、いずれもHBOT誘導性の抗菌作用と好中球のアポトーシスを不規則に促進することが報告されています。HBOT後、酸素レベルの顕著な上昇は、免疫応答の重要な構成要素である好中球の殺菌能力を高めます。さらに、HBOTは好中球接着を抑制します。この接着は、好中球上のβインテグリンと内皮細胞上の細胞間接着分子(ICAM)との相互作用によって媒介されます。HBOTは、一酸化窒素(NO)を介したプロセスを通じて好中球β-2インテグリン(Mac-1、CD11b/CD18)の活性を阻害し、好中球の感染部位への遊走を促進します。

好中球が病原体を効率的に貪食するには、細胞骨格の精密な再構成が不可欠です。アクチンのS-ニトロシル化はアクチンの重合を刺激することが示されており、HBOT前処理後の好中球の貪食活性を促進する可能性があります。さらに、HBOTはミトコンドリア経路を介してヒトT細胞株のアポトーシスを促進し、HBOT処理後のリンパ球死の加速が報告されています。カスパーゼ8に影響を与えずにカスパーゼ9を阻害することで、HBOTの免疫調節効果が実証されています。

HBOTと抗菌剤の相乗効果

臨床応用において、HBOTは感染症の効果的な治療薬として抗生物質と併用されることがよくあります。HBOT中に達成される高酸素状態は、特定の抗生物質の有効性に影響を与える可能性があります。研究によると、β-ラクタム系、フルオロキノロン系、アミノグリコシド系などの特定の殺菌薬は、固有の作用機序だけでなく、細菌の好気性代謝にも部分的に依存していることが示唆されています。したがって、抗生物質の治療効果を評価する際には、酸素の存在と病原体の代謝特性が極めて重要です。

低酸素レベルは緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)のピペラシリン/タゾバクタム耐性を高める可能性があること、また低酸素環境はエンテロバクター・クロアカエ(Enterobacter cloacae)のアジスロマイシン耐性の増強にも寄与することが、重要なエビデンスによって示されています。逆に、特定の低酸素状態は、テトラサイクリン系抗生物質に対する細菌の感受性を高める可能性があります。HBOTは、好気性代謝を誘導し、低酸素状態の感染組織に再酸素化を促し、結果として病原体の抗生物質感受性を高めることで、有効な補助療法として機能します。

前臨床試験では、1日2回、280 kPaで8時間HBOTを投与し、トブラマイシン(20 mg/kg/日)を併用することで、黄色ブドウ球菌による感染性心内膜炎の細菌量を有意に減少させました。これは、HBOTが補助治療として有効であることを示しています。さらに、37℃、3 ATAの圧力下で5時間HBOTを投与したところ、マクロファージ感染した緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)に対するイミペネムの効果を顕著に増強することが明らかになりました。さらに、動物モデルを用いた実験では、セファゾリン単独投与と比較して、HBOTとセファゾリンの併用療法が黄色ブドウ球菌による骨髄炎の治療により効果的であることが示されました。

HBOTは、特に90分間の曝露後、シプロフロキサシンの緑膿菌バイオフィルムに対する殺菌作用を著しく増強します。この増強は内因性活性酸素種(ROS)の形成に起因し、ペルオキシダーゼ欠損変異株において感受性が高まります。

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)による胸膜炎モデルにおいて、バンコマイシン、テイコプラニン、リネゾリドとHBOTの併用は、MRSAに対する有効性を有意に高めました。糖尿病性足感染症(DFI)や手術部位感染症(SSI)などの重症嫌気性感染症および複数菌感染症の治療に広く使用されている抗生物質であるメトロニダゾールは、嫌気性条件下でより高い抗菌効果を示しています。今後、in vivoおよびin vitroの両方の環境において、HBOTとメトロニダゾールの併用による相乗的な抗菌効果を検証する研究が期待されます。

耐性菌に対するHBOTの抗菌効果

耐性菌の進化と蔓延により、従来の抗生物質は時間の経過とともに効力を失うことがよくあります。さらに、HBOTは多剤耐性病原体による感染症の治療と予防に不可欠であり、抗生物質治療が奏効しない場合の重要な戦略となる可能性があります。多くの研究で、臨床的に重要な耐性菌に対するHBOTの顕著な殺菌効果が報告されています。例えば、2気圧で90分間のHBOTセッションは、MRSAの増殖を大幅に抑制しました。さらに、比率モデルでは、HBOTはMRSA感染症に対する様々な抗生物質の抗菌効果を高めることが示されています。報告によると、HBOTはOXA-48産生肺炎桿菌(Klebsiella pneumoniae)による骨髄炎の治療に有効であり、補助的な抗生物質を必要とせずに効果があることが確認されています。

要約すると、高圧酸素療法は感染制御に対する多面的なアプローチであり、免疫反応を強化すると同時に既存の抗菌薬の有効性を増強します。包括的な研究開発により、抗生物質耐性の影響を軽減する可能性を秘めており、細菌感染症との継続的な戦いに希望をもたらします。

投稿日時: 2025年2月28日